› 立川青風 ブログ › ○恩人 松永伍一先生(詩人・評論家)

› 立川青風 ブログ › ○恩人 松永伍一先生(詩人・評論家)2008年03月05日

恩人松永伍一先生が亡くなった

「技は命の力であり 藝は心の歓である」

これは松永伍一先生から頂いた言葉で、私が仕事をする上での座右の銘させていただいています。

松永先生は詩人で評論家。

100冊以上の著書があり大作家です。

にもかかわらず私のような者にも心配りをされるなど、深くて広い人でした。

いつも年賀状をいただいていたのに今年は来なかったので気になっていたのですが、まさかお亡くなりになるとは夢にも思っていませんでした。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

これは松永伍一先生から頂いた言葉で、私が仕事をする上での座右の銘させていただいています。

松永先生は詩人で評論家。

100冊以上の著書があり大作家です。

にもかかわらず私のような者にも心配りをされるなど、深くて広い人でした。

いつも年賀状をいただいていたのに今年は来なかったので気になっていたのですが、まさかお亡くなりになるとは夢にも思っていませんでした。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

2008年03月05日

松永伍一先生との出会い

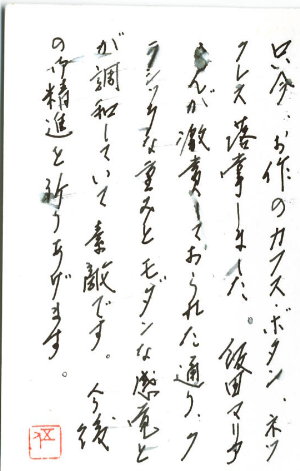

今から15・6年前に、あるお客様が私の作品(カフスボタン)を松永先生にプレゼントされたのが始まりです。

先生はとても気に入ってくださいまして、改めて他の作品をお買い上げ頂きました。

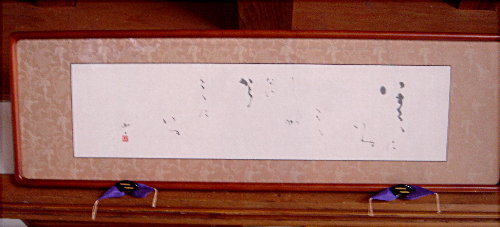

その折にお便りを頂いたのが上のハガキです。

この一通のハガキで私の人生が変わったといっても過言ではありません。

詩人・評論家・作家として大変ご活躍されている方からの一通のハガキに私は勇気と自信を与えていただきました。

特に美術評論家としても高名で、NHK教育テレビの「日曜美術館」で解説しておられるのを拝見していましたので、そのような方から私の作品をご購入していただき、尚且つお気に召していただき天にも昇る思いでした。

数ヵ月後には私の工房にまで足を運んでいただき、その折に色紙に書いていただいた言葉が「技は命の力であり 藝は心の歓である」です。

作品を創るときはいつもこの言葉を胸に精進しています。

2008年03月07日

松永伍一先生との想い出

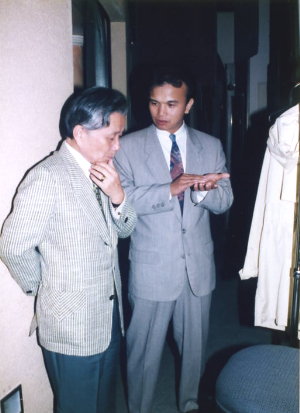

左が松永伍一先生、右は私です。

15年前の写真ですが、やっぱり若い(^_^)

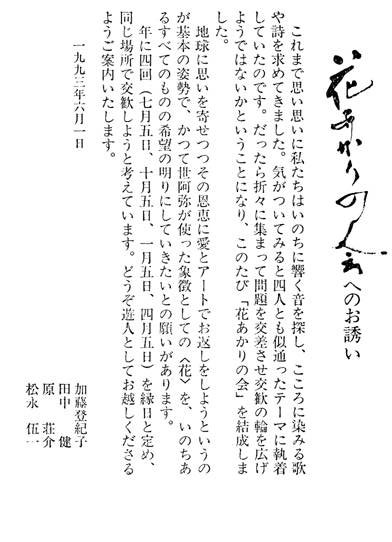

東京の青山で開催されていた「花あかりの会」にお誘いをうけ、何度か参加させていただきましたが、毎回違ったゲストをお呼びになり、小さな会場ですが和気藹々と、とても心が和む集まりでした。

私は知り合いはまったく無く一人で参加させていただいたのですが、隣の人に声をかけると、すぐに打ち解けて始めてあった人とは思えないほど話が弾みました。

参加されている人達はみんな波長があったのだと思います。

2008年04月27日

松永伍一先生を偲ぶ会

松永伍一さんを偲(しの)ぶ会が開催されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日時=平成20年5月11日午後3時半

会場=東京都台東区浅草橋1の33の6浅草橋シティハイツ201号

日本子守唄協会ララバイスタジオ

会費=5000円

主催=日本子守唄協会

<毎日新聞抜粋>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

著書「日本の子守唄」を執筆されたり日本子守唄協会の名誉理事をお勤めだったので、同協会の主催だと思います。

私は九州伊万里の地で偲ばせていただきます。

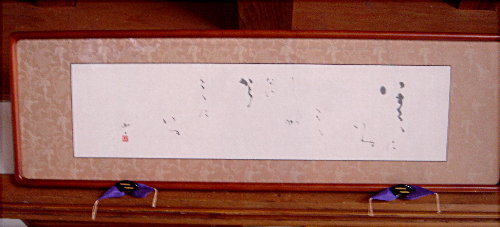

松永先生から頂いた書に「いま ここにいる ここしかないから ここにいる」という言葉があります。

この言葉は私が独立のきっかけとなった著書「信念をつらぬく」と重ねて心に刻んでいる。

自宅の部屋に飾っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日時=平成20年5月11日午後3時半

会場=東京都台東区浅草橋1の33の6浅草橋シティハイツ201号

日本子守唄協会ララバイスタジオ

会費=5000円

主催=日本子守唄協会

<毎日新聞抜粋>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

著書「日本の子守唄」を執筆されたり日本子守唄協会の名誉理事をお勤めだったので、同協会の主催だと思います。

私は九州伊万里の地で偲ばせていただきます。

松永先生から頂いた書に「いま ここにいる ここしかないから ここにいる」という言葉があります。

この言葉は私が独立のきっかけとなった著書「信念をつらぬく」と重ねて心に刻んでいる。

自宅の部屋に飾っています。